瑞特学糖

LASTEST NEWS

血糖监测三大指标解读:空腹/餐后/糖化血红蛋白

随着糖尿病患病率的攀升,血糖管理已成为健康必修课。作为评估血糖状态的"黄金三角",空腹血糖、餐后血糖与糖化血红蛋白各自承担着独特的监测功能。

-

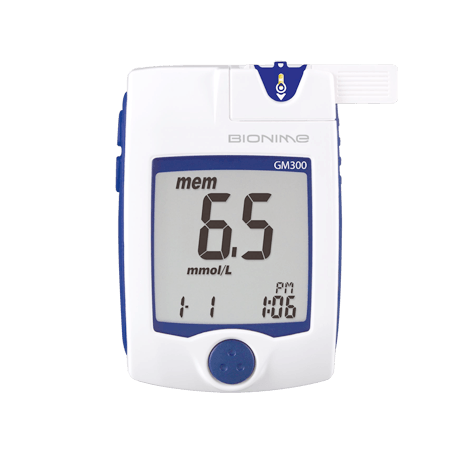

正常值:3.9~6.1mmol/L(孕妇<5.1 mmol/L) -

糖尿病前期:6.1~7.0mmol/L -

糖尿病:≥7.0mmol/L

-

2型糖尿病患者:4.4~7.0mmol/L -

1型糖尿病患者:4.0-7.0mmol/L -

妊娠期糖尿病患者:≤5.3mmol/L

-

正常值:<7.8mmol/L (孕妇<8.5 mmol/L) -

糖尿病前期:7.8~11.0mmol/L -

糖尿病:≥11.1mmol/L

-

普通糖尿病患者:<10.0mmol/L -

妊娠期糖尿病:1小时<7.8mmol/L,2小时<6.7mmol/L

-

正常值:4%~5.7% -

糖尿病前期:5.7%~6.5% -

糖尿病:≥6.5%

-

空腹血糖常用于体检初筛,可快速判断是否存在高血糖苗头。 -

对于糖尿病患者而言,检测空腹血糖有助于评估前一天晚上的用药和饮食情况。

-

餐后血糖常用于发现“空腹正常但餐后高”的早期问题(比如很多糖前期人群靠它发现),同时也是糖尿病患者调整饮食、运动及判断药效的“实时监测器”。

-

糖化血红蛋白是糖尿病患者长期控糖的“金标准”,建议每3至6个月检测一次。 -

与单次血糖检测相比,它更为可靠,是医生判断降糖方案是否有效的重要指标。

参考文献:

[1] 中国糖尿病防治指南(2024版)

[2] 中国妊娠期糖尿病母儿共同管理指南(2024版)

[3] 肖新华. 餐后1小时血糖的研究进展[J]. 中国糖尿病杂志, 2021, 29(1): 74-79.

[4] 中国1型糖尿病诊治指南(2021版)

[5] 中国成人糖尿病前期干预的专家共识(2023版)

粤公网安备 44030902002380号

粤公网安备 44030902002380号